|

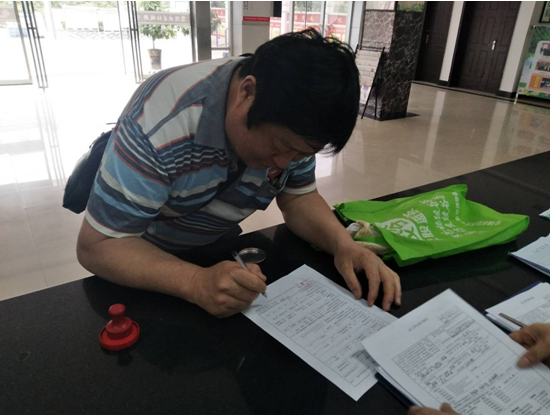

在林芝县鲁朗镇鲁朗村,经营家庭旅馆的当地群众正在向来自云南的游客敬酒。记者 王雅慧 通讯员 朱相冬 摄 据不完全统计,截至2013年年底,全区已有1.4万户、5.8万多名农牧民直接参与旅游经营服务,年总收入达到4.1亿元,户均收入到达2.93万元,人均收入达到7000多元。乡村旅游快速发展有效推动了我区富余劳动力的转移,为农牧产品的销售提供了便利,由此乡村旅游逐渐成为我区农牧区增收致富的渠道之一。 四月,春暖花开。林芝县嘎拉村村民达瓦卓玛在自家的家庭旅馆中,开始准备新一年的旅游接待工作。 “3月26号咱们林芝一年一度的桃花节在我们村开幕了,现在有很多游客来看桃花、赏美景。我一早就抓紧时间赶紧把院子屋子都收拾收拾,好迎接今天的第一批客人。”说这话的时候,达瓦卓玛眼神里满是人来人往的憧憬。随着4月的到来,进藏游的升温,达瓦卓玛的家庭旅馆也因游客的增多而热闹起来。 旅游经济有发展,惠民见实效 在《西藏自治区“十二五”时期乡村旅游发展规划》中提出,“十二五”期间,要全面实施西藏乡村旅游倍增计划,力争“一个突破”,实现“四大转变”,成为“两大支撑”。今年是完成“十二五”规划目标任务的关键之年,也是建设重要的世界旅游目的地的攻坚之年,我区旅游经济发展在“惠民见实效”上,有了质的突破。 据自治区旅游局相关负责人介绍,2013年,全区累计接待国内外游客1291万人次,同比增长22%,其中,接待入境游客22.3万人次,同比增长14.5%;接待国内游客1268.7万人次,同比增长22.1%。实现旅游总收入165.18亿元,同比增长30.6%,其中,实现旅游外汇收入1.28亿美元,同比增长21%;实现国内旅游收入157.26亿元,同比增长31.3%。 通过以农家乐、藏家乐、家访点为代表的乡村旅游产品和项目取得长足发展,截至2013年年底,全区从事旅游接待服务的农牧民达到1.4万户、5.8万人;实现旅游服务收入4.1亿元,户均收入2.93万元,人均收入7000多元。“走旅游路、吃旅游饭、发旅游财”正逐步成为广大农牧民群众的普遍共识和自觉行动,旅游产业的富民强区作用越来越明显。 规划有落实,产业规模逐步壮大 2013年,自治区旅游局落实地方旅游发展资金项目34个,项目资金近7000万元,其中,涉及乡村的旅游项目占总项目资金的20%。全区星级饭店(宾馆)达到242家,新增31家;星级家庭旅馆达到698家,新增58家。 今年年初召开的全区旅游工作电视电话会议指出,要充分发挥旅游业在改善民生方面的重要作用,把中央和区党委政府关于促进群众增收致富、促进社会团结稳定的要求与建设重要的世界旅游目的地有机结合起来,帮助广大农牧民群众改善生活环境,增加家庭收入,提高生活质量。 “2014年,我区将把开展党的群众路线教育实践活动、强基惠民工作同旅游富民工作有机结合,特别是把乡村旅游作为推进新型城镇化的重要途径,与社会主义新农村建设统筹推进,扶持和鼓励旅游发展优势明显的乡村和牧区发展农(牧)业观光、休闲度假、民俗体验等旅游项目,形成‘吃在农(牧)家、住在农(牧)家、娱在农(牧)家’的乡村旅游模式。力争年内推出5个特色县、15个特色乡、80个特色村,参与旅游服务的农牧民达到8万人以上。”区旅游局相关负责人告诉记者。 人才有培训,服务能力得到新提升 格桑平措在纳木错景区经营着一家家庭旅馆。“每年旅游旺季来我们这的游客很多,他们一般都会在这里住上一晚,看星空、看日出。现在冬天也不封山了,游客也多,我们忙碌的日子也多了,钱包自然也鼓了起来。”格桑平措告诉记者,当初经营家庭旅馆,县里头把跟他一样的经营者们进行了集中培训,“比如服务态度、餐饮卫生等,就是想让我们能够做出特色,为游客服好务,也为我们自己能经营好。” 据了解,今年,我区将以旅游业富民兴区为出发点和落脚点,采取送教上门、集中培训等方式,切实做好农牧民旅游服务技能培训工作,开发具有藏民族文化特色的精品旅游产品,通过服务创新,大力发展特色旅游业,将西藏建设成为环境优美、生态良好、具有藏民族文化特色的“高端、精品、特色”旅游目的地。(记者 张尚华) |